終身微學習資訊站第25期

我們雖然住在臺灣,也許距離太近了,許多人往往忽視臺灣的存在,缺乏深入的認識。去年國旅報復性旅遊時,各個風景都擠滿人潮,卻總是千篇一律的走馬看花。 我們需要先拉高格局與視野重新認識臺灣。這座三萬六千平方公里的島嶼,能從海平面快速爬升到三千公尺的高山,展現地形的劇烈起伏與氣候瞬間變化,加上兩百多座三千公尺的高山縱橫,南北走向的中央山脈挺立,在東北季風、西南氣流的交替影響下,以及北回歸線的橫貫,呈現多樣化的地貌、生態與人文風景。 臺灣也是一個人文與生態的交會點。各種族群在此安身立命,融合出相異又相同的內涵,從語言、飲食、風俗、技藝與生活方式,都有獨特風格。日本博物學家鹿野忠雄在他一九四一年的著作《山、雲與蕃人》寫著:「實際上是一個高山島的臺灣,可以說是喜馬拉雅的雛形。我不禁感嘆,造化之神竟然在南海之上,創造了一個喜馬拉雅山系的縮影。」 臺灣,這座海上的喜馬拉雅山,藉由古老森林的涵養,由南向北湧動不息的黑潮洋流,九降風的定期降臨,加上西南氣流的濕潤水氣,大自然始終滋養著這座島嶼。 除了地理多元之外,大部分的國民可能不知道,相對於大多熱帶地區的農業國,或是溫帶的歐洲與日本,臺灣兼具熱帶與溫帶的風土特質,在全球是少數(也可能是唯一)同時能生產葡萄酒、咖啡、茶與可可的國家(日本有茶與葡萄酒),不只是農業生產國,且更有能力運用職人技藝製造產品的獨特風味。 為了要呈現臺灣的風土獨特性,我們需要以創新能力與創業精神,活用臺灣多樣化的風土資源、風味製作技術與生活品味能力,設計好產品、好內容,對本土市場進行溝通與推廣,對內重新定義自己的風土、風味與風格,對外才可能打出自己的品牌特色。 因此,我們需要練習換個角度看待自己的家鄉,把臺灣當成住家與工作場域之外的第三地,用陌生人的客觀視角,重新探索臺灣,在這裡可以療癒、紓壓、充電、探索、感受、學習、創作,甚至是創業。只要透過創新與創業的力量,深入萃取地方知識,塑造風土美學,激發感官情感,展現臺灣的豐美生活,就有機會創造更多影響力。 我在今年最新出版的著作《風土創業學:地方創生的25堂商業模式課》,就提出如何將風土資源轉化成風土經濟的風土創新SMART五力。這五種創新能力包括: 這五種能力是對內整合、對外溝通的能力,也是轉化風土資源、地方文化歷史、達人技藝成為實際被體驗、消費的內容、行程或產品的創新能力。對地方組織、各個品牌業者來說,SMART創新五力是靠自己持續練習精進的基礎能力。面對新冠肺炎的肆虐,正是我們思索與沈澱的轉型時刻。透過檢視自己的風土創新SMART五力,以及如何進一步提升活化,將是疫後找到重生的契機。 地方文化館的現實(及特質)是人員編制少、經費少、空間小、典藏品少、設備簡單、地域性強等。以這樣的特質及現況要做到傳統博物館概念的研究、典藏、展示、推廣教育等,不但是緣木求魚,也無法發揮地方文化館的特質。地方文化館政策於2002年從「社區總體營造計畫」分支出來,此見其基底是「由下而上,公民參與」的社區營造精神,而為地方文化館的第一原則。依參與屬性分類如下: 第二原則是經營地方文化。所稱之「地方」包括特定空間場域或主題場域。而所稱之「地方文化」即依循設館宗旨之屬性內容的價值意義與信仰、社會關係與運作、知識技能與產業、生命成就與美感等的綜合呈現。 戰後七十餘年來,國家的產業、教育及城鄉發展等政策高度偏愛都市及工業,使得城鄉差距日益擴大。那麼,地方如何能有生機?在於人們能適性適才適所地發展(相對於僵化體制)、掌握環境風險及發展契合時代趨勢的產業樣態(相對於單一化產業)、廣納多元的社會參與(相對於一言堂)及包容文化多樣性(相對於獨尊特定文化)。然而,我們很難期盼聖君賢相擘畫面面俱到的政策;相對地,民間力量就所關懷的議題進行問題揭露、公眾討論、連結各方見解與資源解決問題、發展新價值觀以形塑社會新取向等公民社會實踐,才能徹底擺脫事事仰賴政府的威權餘毒。就此,地方文化館將能裨益於地方生機創造。 地方文化館依立館宗旨進行的主題式地方文化經營策略包括:呈現地方文化內涵與魅力、舉辦地方文化論壇、作為地方與他方的交流平臺等。這些都有助於地方生機發展。首先,地方文化館呈現表徵地方文化內涵的人文地景產魅力。例如產業主題型地方文化館(織襪館、自行車館、芒果館等)宜先挖掘人們的困擾,例如不同的運動需要不同的襪子嗎?穿襪為何有腳臭?冬天腳冷怎麼辦?如何預防自行車被偷?生理期可以吃芒果嗎?然後再呈現該領域的智慧如何解惑。當然,提及這些不起眼的傳統產業的年產值都以百億元為單位,襯托出「行行出狀元」之職人或達人能在此自我實現,也將有助於人們對於文化多樣性的瞭解與包容。 其次,地方文化館透過主題文化論壇促進公民參與公共議題,以揭露問題盲點,探討解決方案及連結多元資源以解決問題。例如當民眾關切農藥殘毒時,相關的地方文化館就此問題舉辦文化論壇,匯集各種解方並展示給社會大眾,愈是將問題透明化,愈能彰顯結構性困境及獲得解決,才能獲得社會支持。 再者,地方文化館不自限於地區,而是作為地方與他方的交流平臺。藉此跨域交流將在地帶往國際,也將國際帶回在地,不但促進文化多樣性,亦能匯集各方智慧來解決地方問題。交流平臺進一步讓地方文化館作為相關知識的集散中心,民眾在此平臺請教問題,地方文化館透過綿密的關係網路讓各方達人或職人解惑,則地方文化館將為眾人所需要而得到支持。 綜上所述,如果地方文化館能夠實踐社區營造精神,透過「由下而上,公民參與」的群策群力,將能裨益於地方生機創發。同時,當各方參與者受益於地方文化館帶來的生機,就會願意在人力、經費、物力上支援地方文化館,從而擺脫依賴政府經費的打點滴困境。此即地方文化館與地方創生相互裨益、相互解決問題的共創增生(co-production)。 從我們這些年在老屋改造的經驗中體會出,建築物的保存活化有很多值得探討的面向。建築物在一個社區中通常具有一個夠大的量體,有很明顯的視覺感受,它可以長時間讓許多人在裡面從事各種活動,可以累積議題和紀錄,建材的選用可以反映出當時的工藝技術及物產,保存的時間上可以延續數十年到數百年。建築物和空間裡外的物理環境產生密切的關聯,例如陽光、空氣、水、植物、節氣、方位等等。所以老屋的改造活化除了保存既有的硬體的工藝技術,也應該包含生活軌跡的調查保存,當然也要有與時俱進的創新作法。 地方創生雖然是在這幾年所推動的政策和行動,但是從臺灣社區發展的脈絡來看,其實不斷在醞釀新的觀念,而且已經進行相當長的時間。廣義一點來說,三、四十年前一些前輩從探討自己生活價值到實際移居花東開始,然後有社區總體營造的提出,921地震之後的重建工作又提供了地方重新認識思考和定位的機會,一直到2007左右的金融海嘯以及網路的普遍,讓更多人開始思考而且付諸行動更自主的自我價值實現,以及接下來大概在2012年左右的農村再生計畫,更強調從自己的家鄉土地出發的創新行動,然後延伸到現在所推動的地方創生。 所以從瞭解地方的風土人情,以及透過不同的人和不同目的的移動,再演譯一個新的土地和人的關係,進而從營運模式(不只是商業模式)的探索,關係人口的建立,加上地方特色,來解決地方所碰到的問題,例如人口老化、產業凋零、教育的城鄉差距、照護機能不足......,進而發展出解決方案,實踐個人以及地方的價值。 我們在理解這三十幾年的演進,當有機緣來到臺灣的許多角落,包括自己的家鄉,重新探索、理解、認同和行動。我們在落腳的鄉鎮地方尋找共同記憶的空間,例如老車站、穀倉、診所、集會所......,透過設計的手法讓人產生美感的共鳴、想起時間歲月共同記憶、找到文化生活習慣的體驗、人的故事的記錄,將老屋改造以創造「第三空間」的概念,包含實體的建築構造;心理層面的懷舊感和療癒感;時間演進的發展,像是同樣的事情發生在不同的年代,或是同樣的場景在晨光或是夕陽餘暉中呈現不同的風貌;也創造出一些曾經在這裡留下共同生活軌跡的使用者的情緒、夢想的投射。 所以老屋改造不只是硬體的複刻,同時有著生活社區裏人文歷史的挖掘,生活文化脈絡的梳理,以及在地方創生中重要的人的關係的再梳理定位,提供未來的使用者、共用者的互動和創新。老屋做為一個建築物的存在,其實不只是一棟遮風避雨的房子,它也承載了許多人的各種活動和情緒,和社區交織成非常深度的結合,它影響一個聚落,也構成一個人文、社會、商業的生態系。 源自九十年代的社區總體營造思維,乃至於近期主流討論的社區設計、地方創生及大學社會責任等議題,現今設計教育者普遍奠基於上述來引導學子在學期間得以建構自身專業及自我學習能力,以裨益於個人累積未來實力。行政院農業委會水土保持局自2017年起政策性鼓勵各大專院校教師運用個別專業課程為平臺,進一步發揮跨界應用價值來解決農業與農村等問題,同時結合核心知識實踐應用於農村場域之方式,以達跨界共創及教育創新之目的。當時正值末學擔任文創系主任一職,藉此機緣引導全系師生共同走向農村實踐的道路。 從真實場域中找出並定義在地需求的輪廓是所有設計科系學生均應具備的核心能力,因此必須透過結構縝密的訓練來引導學生面對未來設計課題時得以深入核心。臺灣的亮點社區已吸引許多資源挹注,更多的平凡社區亟需各領域專業投入,藉由大學與社區合作以刺激地方產生深遠的創意與想像,學生也得以從過程中習得設計者如何肩負專業性又同時擔負社會責任。 故事的序曲起始於資源相對缺乏的臺中海線社區,2017年我們從校址的臺中沙鹿區為起點加上鄰近的龍井地區,將更多的跨領域課程融入鄰近的農村地區。課程內容與當地多個社區、地方農會與地方國中小有密切的連結與合作,過程中讓社區與學校共同為我們生活的土地一起努力。由於執行此計畫案因而獲得初步的資源與經費,讓課程進入農村實踐具備了很好的基礎,2018年進入臺中海線清水區與梧棲區,2019年以海線大甲區、大安區與外埔區為操作區域,每年度畢業專題製作均以當年度目標區域為創作範圍,學生進行基地調查、分析訪談乃至設計提案,提案完成後任務進入實作階段,學生們帶著成果回到農村進行地方互動與推廣,確認提出的設計方案合理並獲得居民回饋後再次修正。如此過程相較於一般商業性的視覺設計備感辛苦,然也因為此經歷讓學生理解設計工作除追求美觀與掌聲外,是否實質解決或改變使用者的需求與觀念才是關鍵。 學生在執行層面自不同產業與團體間探求各類合作的可能性,每一次設計提案除滿足社區與團體需求的想像外,也引導在地的孩子們深入瞭解家鄉的特色,進而以家鄉為傲,未來願意回鄉貢獻專業。專題提案中有許多主題是針對在地的環境教育、食農教育、式微產業或是傳統工藝進行調查與轉化,大量的教材持續被創作與開發出來以提供在地中小學校於課堂中加深學童對於在地文化與環境的認識與愛護,此成果得以讓系上師生在鄰近農村中持續的開展、發芽。 另一類型之共創課程是聯合二至三位跨領域的師資,帶領學生進入農村區域進行地方農產設計與行銷提案。歷經前三年的海線地區的單一區規劃提案(如龍井西瓜節與花現龍井等活動)並累積這些年的互動與教學經驗後,我們更深入思考在單點發展以外如何利用網絡串聯來擴大各點間的共同效益,這也是目前農村社區亟需外部資源挹注的環節。我們所組織的計畫與課程除聯繫大學課程、資源、社區空間及產業,再透過連結老師、學生、社區居民與社區組織,藉由專業的學習與規劃以呈現細節及成果,讓社區與社區間、區域與區域間串連成為實質網絡,以便農村實踐促成並共創彼此間最大效益。我們繼而在2020年進入臺中山城豐原區與后里區、2021年進入石岡區、新社區與東勢區,課程規劃中舉辦了大型地方農產推廣活動-2020豐原公老坪野餐日與2020花現龍井,大學端所扮演的角色再次成功鍊結臺中山線與海線的農產資源,此課程主軸與中心思想在全系老師協助與校方支持下已見曙光,學子們均瞭解全臺灣有多少農村與社區值得我們專業投入並持續經營。 在課程與實踐過程中,我們責成學生以謙卑的心去觀察一切,找出屬於農村、農民甚至是農作的獨特故事。高速的資訊時代經常讓我們的青年學子忽略了周遭的人事物,因此藉由課程教育我們得以持續引導學生觀察、分析環境周遭,實施課程的場域轉變就是實地學習的最好方式。投注大量的硬體建設可以快速讓世人看到農村的轉變,然文化層面的軟性經營才能加深在地者的精神富裕。我們期望以軟性的文化觀察與紀錄找尋屬於農村的獨特之處,輔以文創與創新的手法為地方帶來更多創意與活力。踩在這片我們最親近的土地,放下忙碌的視覺感官,張開耳朵、用我們的心靜靜聆聽,參與並串起青年學子與農村在地居民的關係,以專業和謙卑的心創作屬於在地的設計細節。期待此計畫能持續引領青年學子親眼認識臺灣農村的故事,開啟另一種體驗這片土地的可能,在他們的心中留下既深且廣的印象與動力。 「在地人願意回鄉是地方創生的最終解答與長久之道。」我們由衷相信唯有讓每個孩子從小認識家鄉的自然資源與人文產業並深化於內心,將來學有所成後才有回鄉貢獻一己之力的契機與動力。如果在地人對家鄉缺乏想像與願景,外來專業者將無從獨力長久延續地方創生。因此我們將在幼苗心中灑下更多對家鄉的期待與憧憬,期待其成長、茁壯、開枝散葉。 自1960年代以降,臺灣工業化的浪潮將大量青壯年帶往都市,鄉村人口逐漸凋敝,而城鄉發展也日益失衡。隨著大城市的物價、房價、生活成本不斷墊高,讓異鄉打拼的遊子常嘆不如歸去。借鏡日本安倍內閣於2014年提出的地方小經濟圈振興方案,國家發展委員會汲取產官學研社等各界意見,研擬地方創生國家戰略計畫,期望「企業投資故鄉」、「科技導入」、「整合部會資源」、「社會參與創生」、「品牌建立」五支箭命中翻轉地方的核心關鍵,緩和人口過度集中六都及偏鄉勞動力嚴重匱乏的趨勢,重新發掘地方特色資源並創造青年返鄉安身立命的就業機會。 然而單純增加工作機會顯然對年輕人移居鄉村的吸引力有限,因此培養「關係人口」,也就是讓「旅人以上,居住未滿」的人群對地方產生認同與依戀,進而真正展開在地生活的篇章,是催化人口回流鄉村更為深刻的策略。如今,沒落城鎮再復興、傳統產業活化,都有賴民間豐沛的創新能量為地方帶來不同以往的生機。 日本九州佐賀縣武雄市的「武雄圖書館」是圖書館在地方創生成功的經典案例。經過政府與蔦屋書店合作重建後,只有5萬人口的武雄市每年就有100萬遊客造訪,享有日本最美圖書館美譽,結合書店與咖啡店的複合式經營,帶動當地觀光商機。由此可見,一座規劃完善的圖書館可以作為城鎮再造的重要關鍵。聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」,其中永續發展的市鎮規劃是重要項目之一。圖書館一直是社區裏重要的夥伴,不僅是文化生活圈的重要據點,也將成為城鎮永續經營的得力助手。 (以上截自官網介紹) 作者高中期間就投身「早稻田商店會」,從事地方創生工作,留美學成後,成立「熊本城東管理公司」,改善該商業區域的不動產經營,隨後又成立全國性的「地方創生聯盟」,在此基礎上提出地方創生成功的「10條鐵則」如次: 本書蒐集臺灣25個活化使用老房子的案例,有的超過百年,從傳統三合院、老街屋到日式宿舍、廠房、近代產業建築。目前營運型態包括多功能書店、文化館、民宿、餐飲、藝術展場、工作坊及複合空間等。茲例舉如次: 以觀光創新作為地方創生的切入點,從文化類比轉譯臺灣地方的獨特性,為旅客製造想前來一探究竟的旅遊動機。本書劃分為兩個篇章,第一個章節-創業實戰篇分享了六個創業故事。臺中新社薰衣草森林著重於創造感動經濟,藉由觸動消費者內心,提升他們對品牌的認同與黏著度;苗栗勤美學山那村啟動大型的在地美學計畫,邀請駐村藝術家以當地素材進行創作,讓旅客體驗大自然戶外的奇幻旅程;臺北大稻埕島內散步採用步行導覽(walking tour)的模式引領遊客進行深度文化導覽,內容涵蓋地方故事、建築風格、常民生活、社會議題等,同時也用觀光做教育,將知識串聯旅行,讓每一個孩子都從他生活的地方開始認識自己腳下這片土地;臺南台甕茶室青年旅館創造「在日治時代的臺灣老房子裡的日式茶室泡著臺灣茶」的時光穿越體驗;MyTaiwanTour飛亞旅行社開發深度旅遊,架設內容網站Taiwan Scene (https://taiwan-scene.com)帶領國際旅客認識臺灣;「稻田裡的餐桌」則成為群眾募資和地方創生最早接合的成功案例,陸續又有日星鑄字行、臺灣老花磚博物館、藺編工藝復興計畫等,透過集資共建,幫助這些實驗性計畫轉換為真正的產業。 第二個章節-觀光策略篇,分析了日本、夏威夷等國,積極發掘小城特色吸引國際注意的策略,如食材旅行、祭典遊行、半馬體育賽事、美食美酒節、音樂節等。政府一方面以公權力維護生態環境,另一方面集結各級單位如地方農會和外貿協會協助在地品牌進行國際行銷。借鏡國外經驗,衡量地方環境乘載推動永續旅遊,不僅為地方帶來觀光財,也才能將真正的臺灣樣貌傳遞給國際社會。

本期內容一覽

焦點話題

焦點話題

臺灣需要風土創新力,創造疫後大未來

能夠說故事,有效打動消費者。讓顧客、旅人能具體感受,引發感動與製造回憶的人事物內容。

能夠感受市場需求,找到自己的商機方向。站在顧客立場思考與感受顧客的潛在需求與渴望,才能提出讓顧客期待與滿意的內容。

如何培養自己的美學力,創造詮釋與感官體驗的效果。感官體驗的詮釋與想像,自我投入學習與經歷,才能轉化提出讓顧客感動難忘的體驗內容。

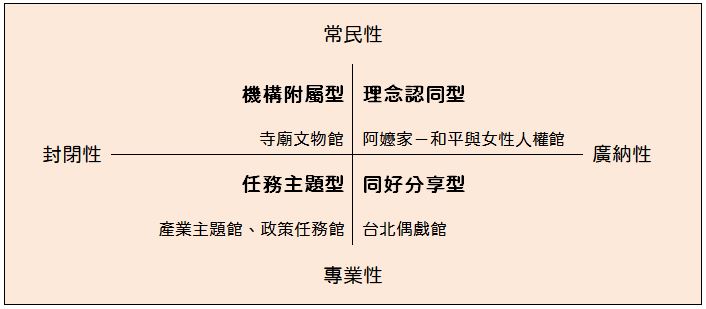

如何培養自己的再生創造力,有效活化資源,創造優勢。透過再活化、再定義與回收再利用的方式,將既有資源重組成新內容、賦予新意義。

如何建立自己的風土設計力,創造難忘的共鳴與感動。將風土資源轉化設計成被旅人體驗的產品或內容。

洪震宇

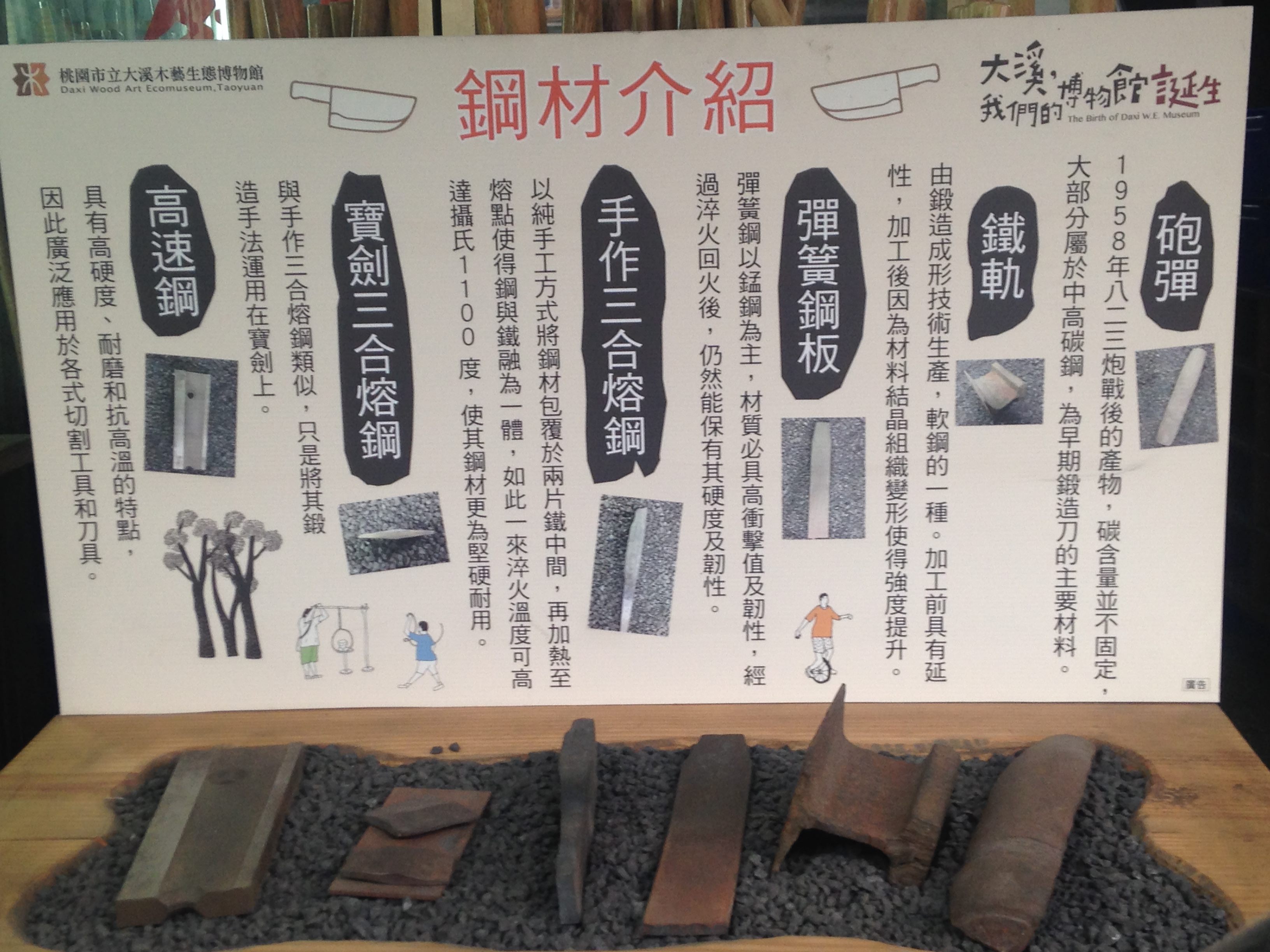

臺灣少數連結人文與商業的創作者與實踐者。致力於成為跨領域專業的溝通者與資源鏈結整合者,希望將複雜的事情變得簡單、有趣,更有深度,產生更大的社會影響力。

著有《風土創業學:地方創生的25堂商業模式課》、《風土餐桌小旅行》、《旅人的食材曆》、《樂活國民曆》(與彭啟明、李咸陽合著)、《精準寫作》、《機會效應》、《走自己的路,做有故事的人》、《資訊夢工場》等。曾獲開卷美好生活書獎、入選臺北國際書展大獎、經濟部財經管理傳記類金書獎,並多次獲誠品選書等。2020年以《風土經濟學:地方創生的21堂風土設計課》獲金鼎獎非文學圖書獎。《精準寫作》獲得2021年國家文官學院年度選書。

本篇文章及本期封面之圖片由作者洪震宇提供

焦點話題

地方文化館與地方創生:共創增生

地方文化館運作一直存在缺人、缺錢、缺文物等問題;主事者自詡做文化公益,理所當然地要求政府補助,卻無法自證何以奉文化之名,就要政府買單?為何冠上文化之名,就要遠離產業以免遭到銅臭「污染」?只要繼續仰賴政府經費生存,地方文化館就不可能有自主活力。對此困境的解方之一就是為地方創造生機。地方文化館讓地方愈有生機,地方文化館自身就愈有生機。

林崇熙

國立雲林科技大學文化資產維護系教授,國立臺灣歷史博物館第四任館長。著有《跨域建構.博物館學》、《臺灣產業史博物館展示規劃》、《文化資產的誕生》、《老街再生.社區再造》等。

本篇文章之圖片由作者林崇熙提供焦點話題

從「第三空間」與「地方創生」的角度看老屋改造

鍾俊彥

范特喜微創文化股份有限公司創辦人曁總經理,推動多場街區改善計畫並打造出微型創業聚落,協助業者由傳統產業轉型為文創產業。

本篇文章之圖片由作者鍾俊彥提供焦點話題

『山海鍊』-臺中山海間之農村實踐與創生

弘光科技大學文化創意產業系副教授。專長領域為空間整合設計、社區設計、設計專利、環境教育。

本篇文章之圖片由作者涂卉提供延伸閱讀

地方創生.小島讀

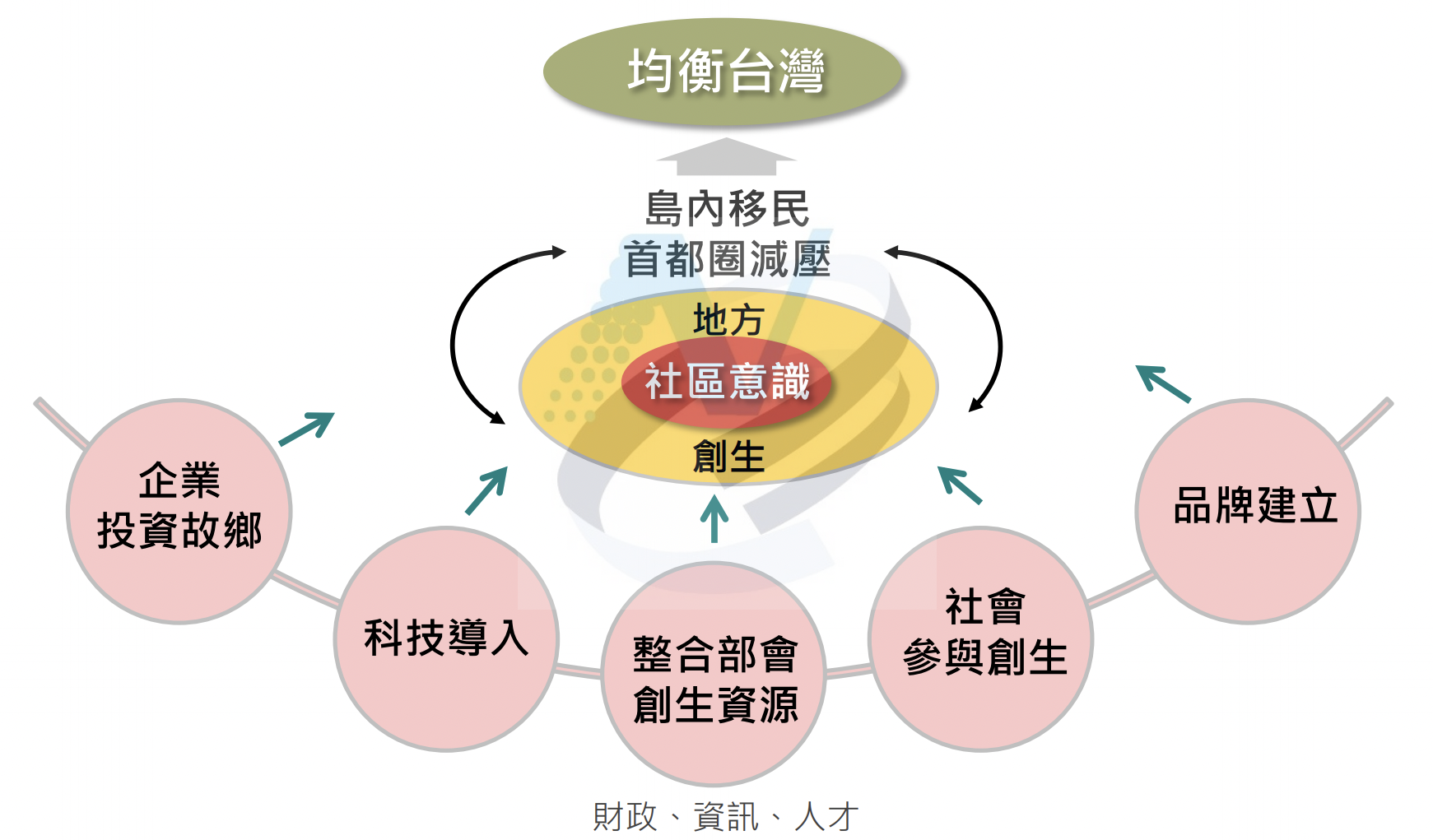

地方創生緣起

當地方復興成為全民運動

從臺北大稻埕開始已設計超過400條小旅行導覽路線,帶領國內外旅人探索地方文化意涵。針對兒童推出的營隊活動以整座臺北城作為大地遊戲的場域,幫助孩子認識自己從小生長的鄉土。

范特喜微創文化翻修自來水公司位於臺中中興一巷的老宿舍形成文創聚落,老屋再造為舊空間注入新想像。以藝術、人文、創意為主軸串連起的風格小店及假日市集,成為注目度極高的打卡聖地。

延續穀東俱樂部的理想,一群青年農夫將宜蘭員山深溝村打造為半農半X實踐者嚮往的夢想家園,他們分工合作共享友善農業的耕種知識與技能,採取自產自銷的營運模式建立品牌,累積認同理念的客戶長期支持。

在新北三峽老街旁,將斑駁的三合院打造成藝文展演空間;傳承三峽工藝培育職人;發展旅宿平臺推廣文化體驗;回饋公益基金投入課後陪伴基地輔導弱勢兒童。秉持著「習、食、遊、創、愛」的理念,以社會企業概念創造永續的地方創生模式。地方創生通信─持續報導地方創生議題的媒體刊物

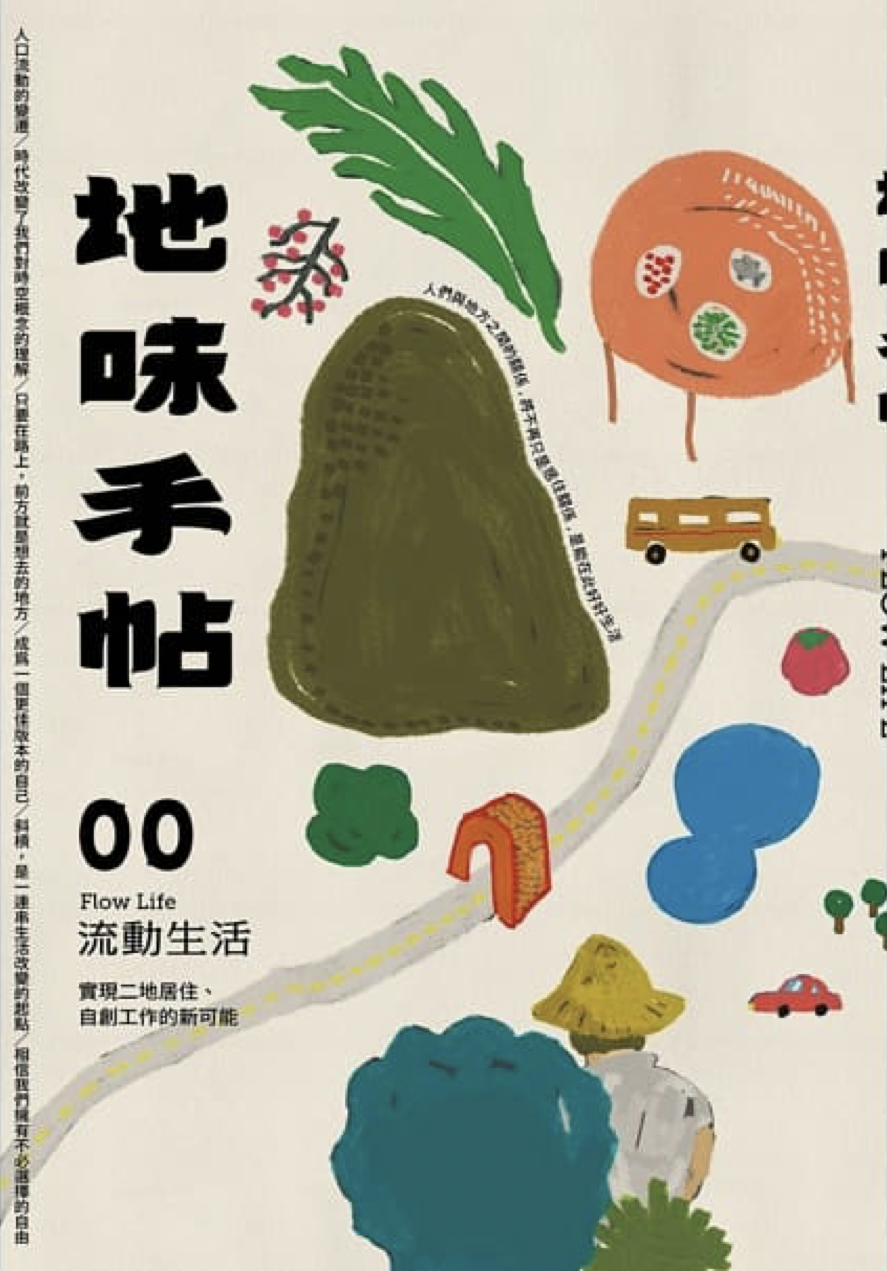

每期特編主題就創生、移居、街區文化等多元的生活價值觀,邀請身涉其中的在地生活者分享箇中心情,是一本關注新生活型態的的風格指南誌。

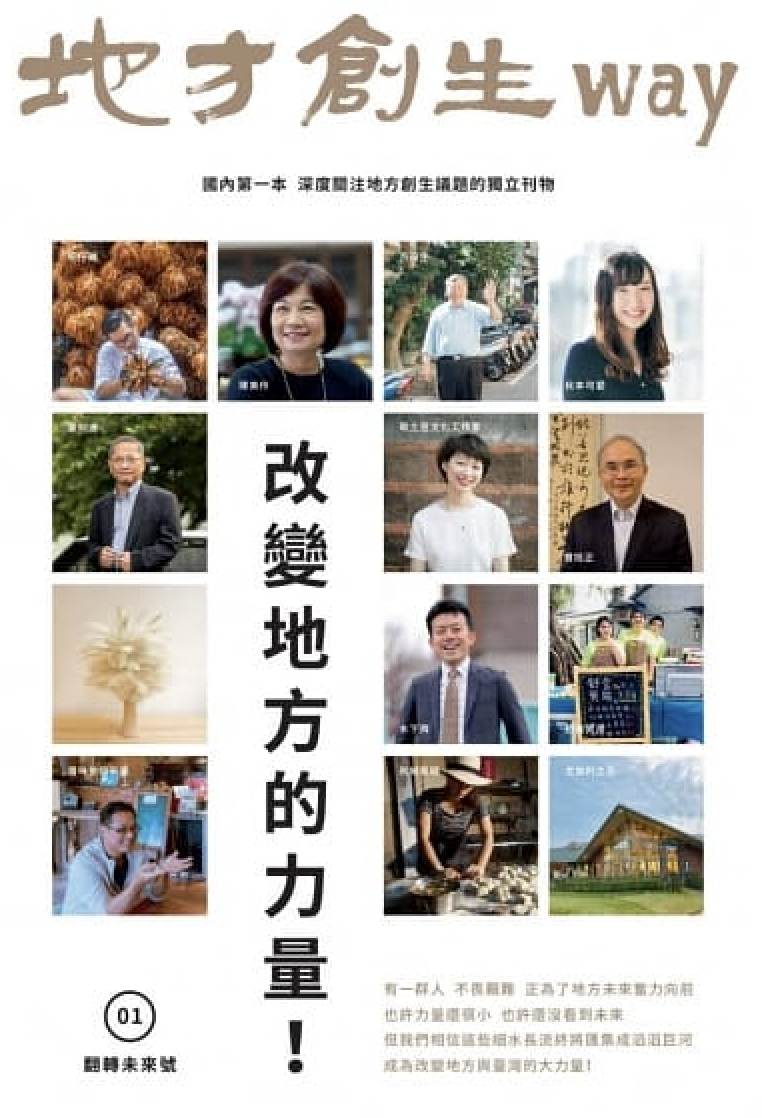

由中衛中心地方創生工作小組出版的獨立刊物,深度關注地方創生議題,提供國際創生資訊與臺灣創生案例,創造出經驗交流、資源與媒合的平臺。

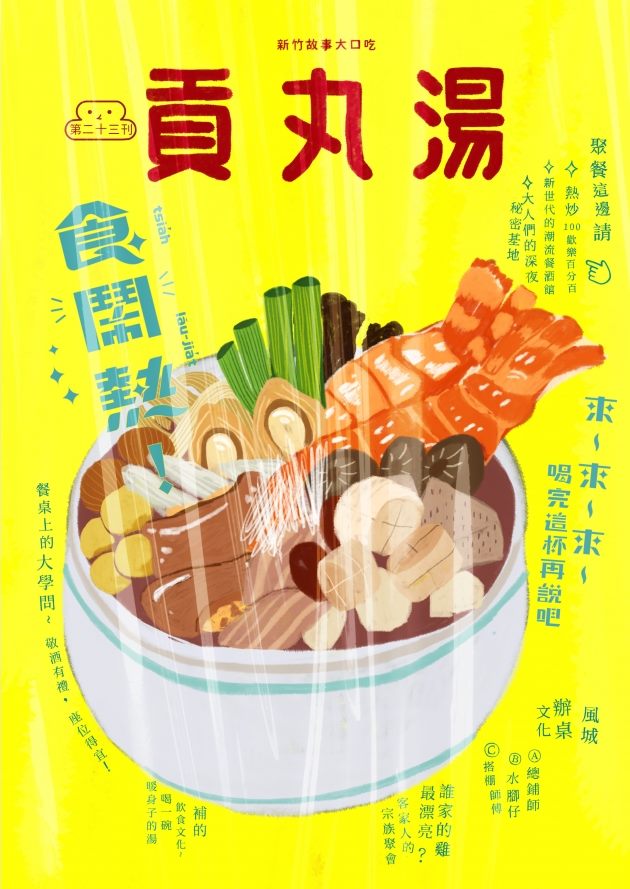

由見域工作室獨立發行的地方生活誌,從市民視角介紹新竹各種不同的生活樣貌,是活潑新鮮的城市指引。

駐點在農村的自媒體田文社,用自己的文字、聲音、影像訴說經營的故事點滴,爆笑又有趣,因「第一次種菜就失敗」系列連載在網路上竄紅。圖書館與地方創生

想知道更多地方創生的資訊……

提供地方政府、企業、學術機構、法人組織、社區團體等產官學研社部門及一般民眾等發表各地地方創生之創新見解或想法的公開園地。透過交流區提出協作內容分享,進而吸引相關志同道合人才與聚集群眾智慧一起關注、協作及討論,創造人才媒合、創業創新與跨領域合作之機會!

地方創生資料庫(TESAS)將十二大主題統計資料運用空間資訊科學及大數據技術匯整相關統計資料,以圖像化方式呈現統計數據在時間軸與空間上的變化與差異,藉由這樣的視覺化成果呈現,讓從事地方創生產官學界掌握地方發展現況與趨勢。

定期舉辦講座、沙龍,鼓勵青年回流創造屬於自己與土地的文化,更將致力於扶持不同階段的地方團隊確定發展目標、增進在地交流更廣闊順暢,進而與產業串連並向外行銷,使觀光產業邁向更加良好的永續旅遊、地方資源整合均衡發展。

自2001年起持續推動以來,鼓勵市民主動創造優質都市空間及居住環境,期盼透過競賽方式,發掘老屋新生創意的各種可能。資料來源及參考:

線上書城

地方創生進行曲♪電子好書推薦

●Ebook Taipei‧臺北好讀電子書平臺

(電子資源整合查詢系統首頁: http://isearch.tpml.edu.tw/ )

![]()

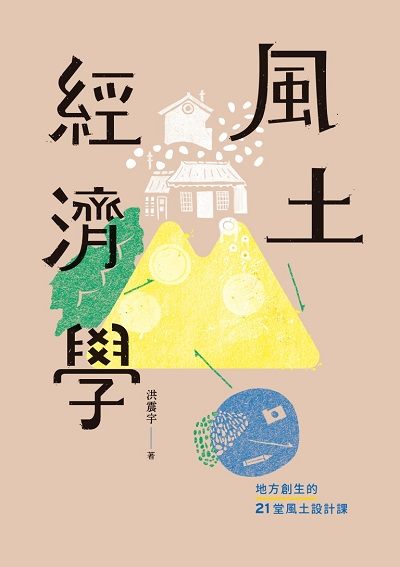

風土經濟學:地方創生的21堂風土設計課

作者:洪震宇 著

出版社:遠流

出版年:2019

高雄甲仙在2009年因莫拉克風災受創嚴重,地區重建及地方經濟振興是當務之急。作者投入當地,進行深度的田野調查,結合在地文史脈絡設計出專屬的風土餐桌及地方小旅行行程。從幫助甲仙轉型的經驗中,作者洪震宇提煉出一套具體的方法論,從旅人的思維、編劇的洞察到導演的實踐,演繹出臺灣第一本地方創生實作手冊。

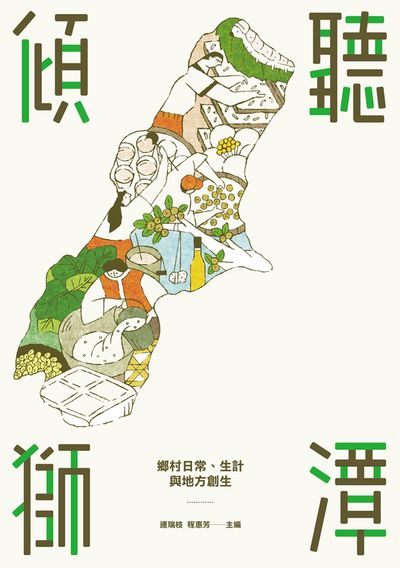

傾聽獅潭:鄉村日常、生計與地方創生

作者:黃靖雅 等著; 連瑞枝, 程惠芳 主編

出版社:國立交通大學

出版年:2018

獅潭是浪漫臺三線上的一個傳統苗栗客家城鎮,手作豆腐、水粄研發、純手工蠶絲被與苦茶油是當地重要的經濟命脈。交大人社系連教授本著大學社會責任實踐(USR)進行了地方寫作計畫,透過歷史的書寫呈現農村的生計樣貌,從在地鄉民的角度刻劃出社區因應經濟挑戰所展現的韌性與創新。

智慧創生:新農民創業與升級行動指南

作者:丁維萱, 林樂昕 著

出版社:巨流圖書

出版年:2019

縱觀農業發展的歷史長河,引進資訊及通訊科技(ICT),可稱為第四次農業革命(智慧農業4.0)。經由各式感測元件蒐集耕作數據,再利用物聯網、雲端運算與大數據分析氣候環境、市場資料,作為農產品管理決策的參考。期待在各種場域,如牧場、有機農田、果菜生產合作社上能發揮實務應用,讓農民有效運用新工具建立品牌,在競爭激烈的內外銷市場中脫穎而出。

小鎮專門店:跟著旗山的27道職人風景, 來一趟台灣古早味的紙上行旅

作者:台青蕉 著; 蔡政諭 繪

出版社:果力文化

出版年:2020

台青蕉是一群推廣家鄉高雄旗山香蕉產業的在地青年,這次帶著地方文史工作者的熱情,紀錄了各行各業的職人百工在旗山的興衰起落與喜怒哀樂。充滿人情的冰果室、寫真相館、傳統戲院、洋裁手工商、辦桌飲食部、復古理髮廳、農具打鐵店……書中細膩的描述,讓人不禁想按圖索驥,探訪這滿溢1960年代懷舊情懷的小鎮。

台南巷弄日和:老屋/市集/迷人小店 踏訪古城文創&舊時光

作者:陳婷芳 著; 曾信耀 攝

出版社:日月文化

出版年:2015

來到臺南蜿蜒的街區巷道,邀請旅人緩步徐行,欣賞古城之美。書中5幅手繪區域地圖及11個特別主題企畫,引領你拐入巷中之弄,發現老屋的櫥窗風景。小店的主人揉合了府城文化及獨特創意,開發了臺灣桌遊與市街紀念商品,更別提令人垂涎的臺南小吃,立刻來場臺式風格小旅行吧。

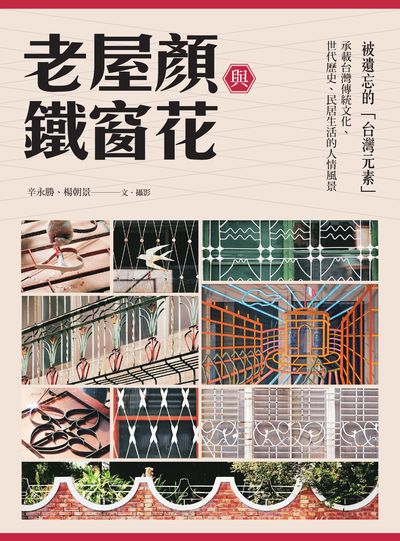

老屋顏與鐵窗花:被遺忘的「台灣元素」:

作者:辛永勝, 楊朝景 著

承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景

出版社:馬可孛羅文化

出版年:2020

鐵窗花是由鐵工師傅凹製的各式鐵製零件焊接而成,樣式多變兼具防護與美化的功能,具現了臺灣現代建築與建材演進的歷史。圖案、色彩及紋飾都富有時代感強烈的藝術美學。花紋主題則是包羅萬象,從山水花卉到動物昆蟲,鐵窗花成為臺灣近半世紀的街道風景,也是老屋令人緬懷不已的當代印記。●udn數位閱讀電子書(udn讀書館電子書)

(電子資源整合查詢系統首頁: http://isearch.tpml.edu.tw/ )

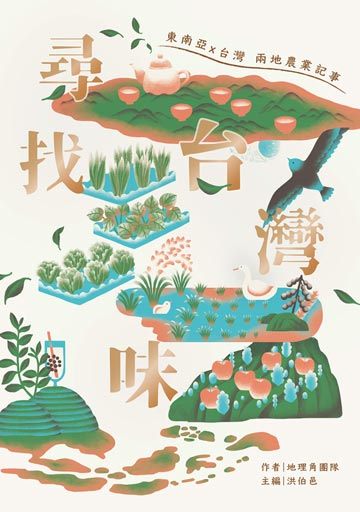

尋找台灣味:東南亞X台灣兩地的農業記事

作者:地理角團隊 著

出版社:左岸文化

出版年:2020

什麼是正港的「臺灣味」?本書分享了九個與農業相關的故事,陪讀者重新思考食物國族主義,重新定義臺灣與世界的連結。梨山的高山茶、屏東泰武的原住民咖啡,是否能如同臺東紅藜一般開創荒地奇蹟,讓返鄉青農得以翻轉偏鄉命運?也許從這本實記作品中能找到答案。

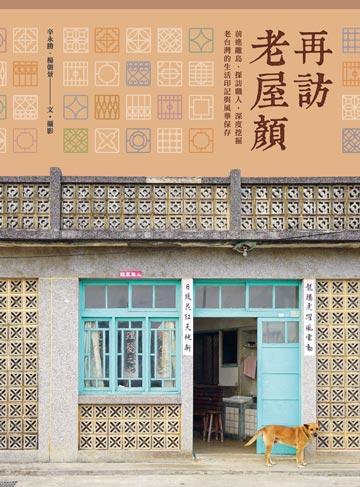

再訪老屋顏:前進離島、探訪職人,深度挖掘老台灣的生活印記與風華保存

作者:辛永勝, 楊朝景 著

出版社:馬可孛羅文化

出版年:2017

老屋顏團隊在全臺四處走訪,採集各地老房子的風華。本作收錄了30間北中南東以及離島澎湖馬祖老屋,包含洋樓、旅社、醫館、中藥行等不同用途的建築,希冀藉由勾起人們對老屋的回憶與好奇,喚起眾人對歷史傳承、文化資產保存、老屋新生議題的關注。

慢觀光‧遊工廠—14+2間臺灣傳統產業轉型為觀光工廠的深度尋訪

作者:好個文創 著

出版社:好個文創

出版年:2012

觀光工廠保留了臺灣傳統產業的記憶與技藝,遊客可以從展覽中瞭解產業歷史,工廠也能獲得觀光消費的經濟支持。全書劃分為「學手作」、「遊工廠」、「慢觀光」三個單元,其中代表有三峽茶山房肥皂文化體驗館、雲林大同醬油黑金釀造館與宜蘭金車威士忌酒廠…….都是著名的在地產業,值得全家大小一同去探訪。咱來讀冊

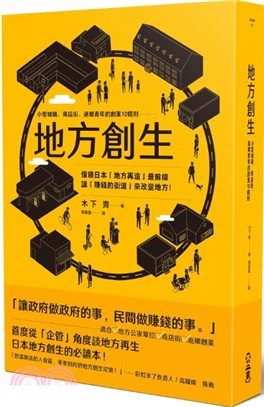

書名:地方創生

作者:木下齊 著

出版社:不二家

出版年:2017

ISBN:9789869420686

索書號:552.31 4100

小型城鎮、商店街、返鄉青年的創業10鐵則

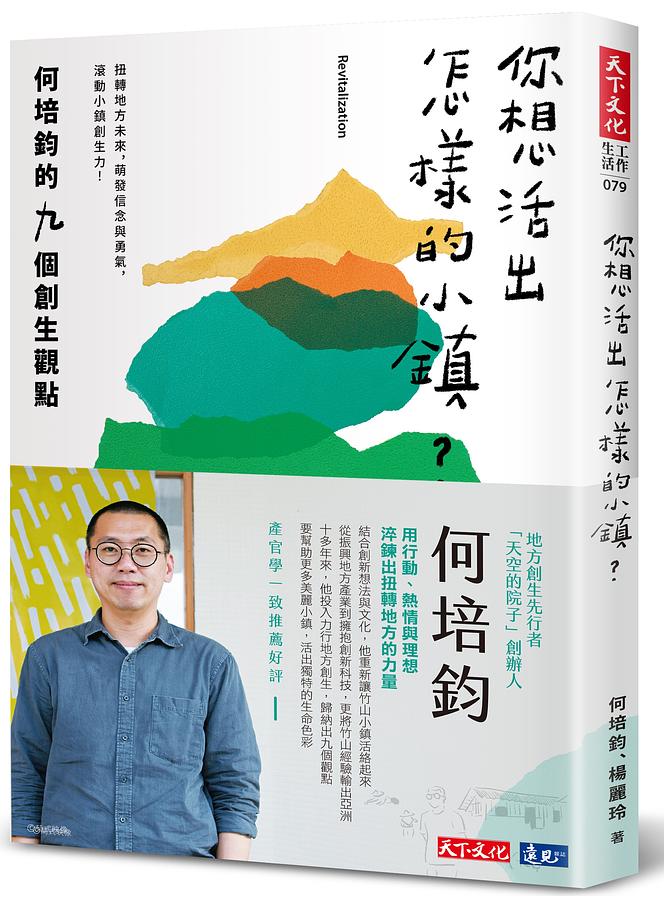

咱來讀冊

作者:何培鈞, 楊麗玲 著

出版社:天下文化

出版年:2020

ISBN:9789865535414

索書號:552.33 2148

何培鈞的九個創生觀點

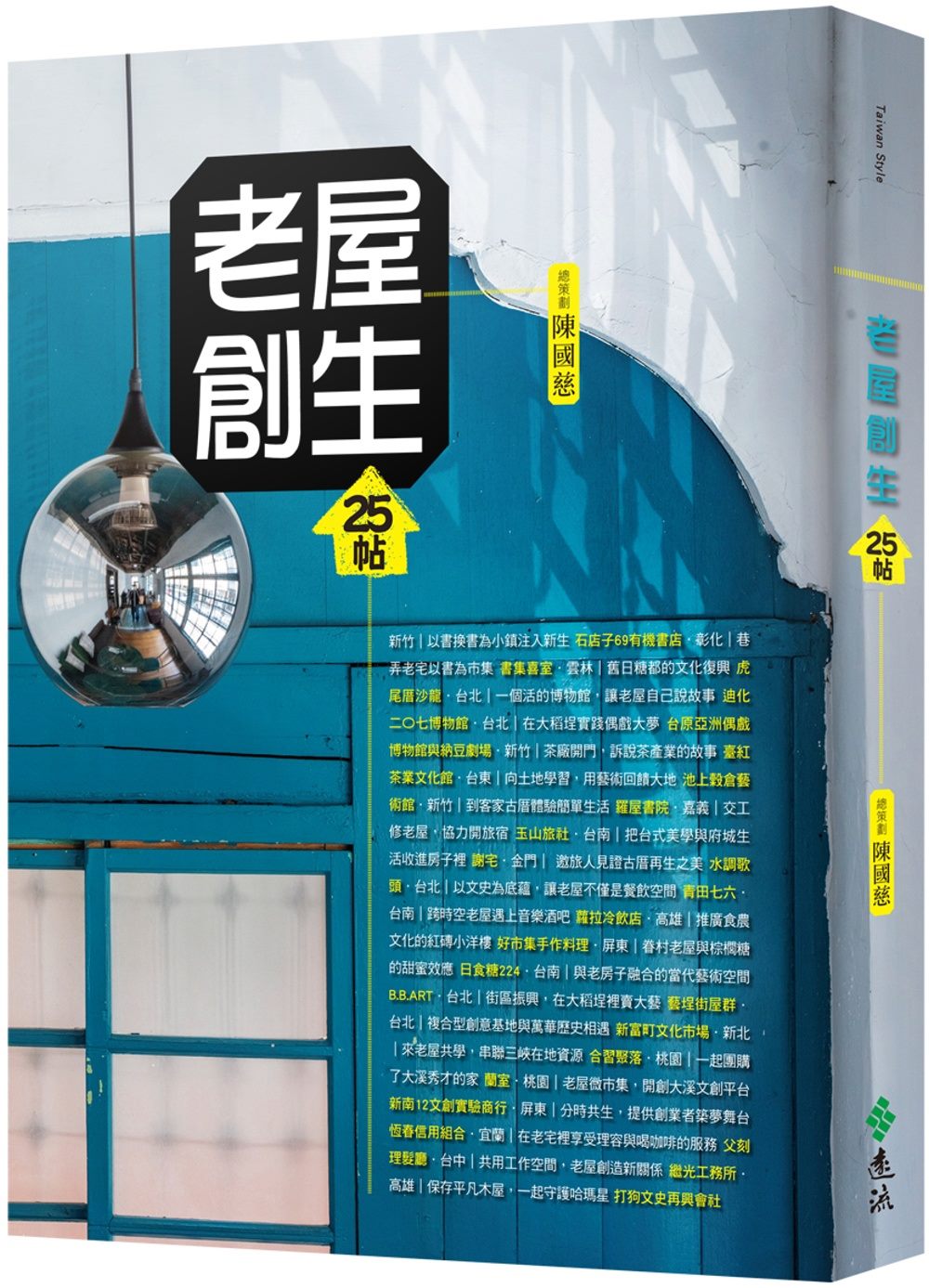

咱來讀冊

作者:李應平 等著 ; 陳國慈 總策劃

出版社:遠流

出版年:2019

ISBN:9789573285465

索書號:422.9 4001

老 屋 活 化 與 經 營 模 式 探 討

咱來讀冊

作者:台灣觀光策略發展協會 著

出版社:臺灣商務

出版年:2019

ISBN:9789570532340

索書號:992.2 2349

地 方 創 生 ╳ 觀 光 創 新 的 12 堂 課

臺北市立圖書館2021年9-12月終身學習活動

本活動一般民眾皆可參加,並提供「公務人員學習時數」認證及臺北市立圖書館

「閱讀存摺點數30點」。因座位有限並配合防疫,場次請事先電洽各館確認報名事宜。

時間 講題 講師 地點 9 月 4 日

(六) 10:00-12:00雞不可失~《想生金蛋的母雞》綠繪本活動 林玉珮

(親子天下特約主筆)石牌分館

(02)28239634

臺北市北投區明德路208巷5號10樓9 月 4 日

(六) 14:00-16:00理財養成系:教孩子做金錢的主人 邱淨德

(富爸爸理財工作室 股票投資理財顧問)城中分館

(02)23938274

臺北市中正區濟南路2段46號3樓9 月 5 日

(日) 14:00-16:00讓藝術介入生活—談劇場的社會實踐 黃馨儀

(自由接案應用劇場工作者)西園分館 線上講座

(02)23069046

(臺北市立圖書館

服務「讚」粉絲專頁)9 月 18 日

(六) 14:00-16:00手機「嗶」付款!全台行動支付大集合 陳素梅

(松山樂齡中心電腦及手機課程講師)三民分館

(02)27600408

臺北市松山區民生東路5段163-1號6樓9 月 19 日

(日) 10:00-12:00多采多姿的海洋家庭 林勝吉

(台灣海洋環境教育推廣協會講師)北投分館

(02)28977682

臺北市北投區光明路251號B19 月 25 日

(六) 14:00-16:00學理財別債苦:家庭財務規劃指南 王姵文

(黑媽家庭經濟顧問有限公司負責人)南港分館 線上講座

(02)27825232

(臺北市立圖書館

南港分館粉絲專頁)9 月 26 日

(日) 10:00-12:00電影配樂之神—莫利柯奈的傳奇一生 蔡佳芸

(音樂教育工作者、文山樂齡中心古典音樂講師)景新分館 線上講座

(02)29331244

(臺北市立圖書館

景新分館粉絲專頁)9 月 26 日

(日) 10:00-12:00餐盤中的飲食美學 葉玟君

(麗磐有限公司學術營養師)六合分館

(02)27292485

臺北市信義區松仁路240巷19號5樓9 月 26 日

(日) 14:00-16:00怎樣才(算)幸福?──從紀錄片看婚姻、同志及幸福的(不)可能 曾秀萍

(臺灣師範大學臺文系副教授)總館

(02)27553554

臺北市大安區建國南路2段125號9樓10 月 2 日

(六) 14:00-16:00接體員日常 大師兄

(接體員、作家)力行分館

(02)86612196

臺北市文山區一壽街22號8樓10 月 3 日

(日) 14:00-16:00親子遊戲,打造良好教養關係 蔡百祥

(沛智心理治療所臨床心理師)景美分館

(02)29328457

臺北市文山區羅斯福路5段176巷50號4樓10 月 17 日(日) 14:00-16:00 遺產分配-法律怎麼做,和你想的不一樣 林希庭

(法律百科推廣統籌)三興分館 線上講座

(02)87321063

(臺北市立圖書館

服務「讚」粉絲專頁)10 月 23 日(六) 14:00-16:00 臺灣傳統建築裝飾工藝-剪黏-漫談 鄭勝吉

(臺灣傳統建築/史蹟課程講師)萬華分館

(02)23391056

臺北市萬華區東園街19號7樓10 月 24 日

(日) 14:00-16:00用性別平等觀點聊電影 白爾雅

(馬偕醫學院全人教育中心助理教授)景新分館

(02)29331244

臺北市文山區景後街151號10樓10 月 30 日

(六) 14:00-16:00享受吧,一個人的意大利深度旅行 李家昀

(文字/影像工作者)天母分館

(02)28736203

臺北市士林區中山北路7段154巷6號4樓11 月 6 日

(六) 14:00-16:00認識多元‧桌遊同樂:扮家家遊 蔡易儒

(社團法人台灣性別平等教育協會秘書長)東湖分館

(02)26323378

臺北市內湖區五分街6號4樓11 月 7 日

(日) 14:00-16:00極端氣候下的趨吉避凶 呂國臣

(中央氣象局氣象預報中心主任)東園分館

(02)23070460

臺北市萬華區東園街199號3樓11 月 13 日

(六) 14:00-16:00「宅」男「宅」女養成班:賣厝阿明的買房必修課 李家和

(賣厝阿明講師)東湖分館

(02)26323378

臺北市內湖區五分街6號4樓11 月 20 日

(六) 14:00-16:00歷史人物面面觀 曹若梅

(歷史老師、作家)萬興分館

(02)22345501

臺北市文山區萬壽路27號5樓 11 月 27 日

(六) 14:00-16:00順應節氣,以植物芳療啟動身心療癒 呂秀齡

(英國IFPA國際芳療認證課程考試中心執行長)民生分館

(02)27138083

臺北市松山區敦化北路199巷5號5樓

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)