2024-07-20 (六)下午2:30 我的神鬼人生:在深夜的山谷裡,遇見一位博物學家

每月開箱一本好書,遊覽一場閱讀之旅

書目介紹:

一場翻車墜谷的瀕死意外,等待救援的32小時,成為李家維教授回顧前半生的契機。在人生走馬燈的各個生命片段,既看見對自然的熱愛,也看見與家人相處的點點滴滴。喜愛真實自然的多樣性,李家維亦展現精彩豐富的生命經驗。

李家維是細胞生物學、生態學、演化生物學的專家,曾擔任過國立自然科學博物館館長及《科學人》雜誌總編輯。身為熱愛收藏的博物學家,收藏品從中藥材、礦石,到動植物、昆蟲標本及蛇頸龍化石,甚至還包含歷代出土陶瓷器以及近600尊落難神明雕像。2007年一同籌建的熱帶、亞熱帶植物保種中心,現已成為世界級的植物聖殿。

李家維說「生命永遠不夠用,做開心的事,看漂亮的萬物,就夠了!」,一起跟隨科學人的腳步,從不同尺度觀察大自然萬物,也看到人的無限可能。

作者介紹:

李家維

中興大學植物系學士、台灣大學海洋研究所碩士、美國加州大學聖地牙哥分校斯克利普斯海洋研究所博士。國立清華大學生命科學系教授,兩度擔任自然科學博物館館長,2022年卸任《科學人》雜誌總編輯,現為辜嚴倬雲植物保種中心執行長,國立自然科學博物館文教基金會董事長。研究領域有:細胞生物學、生態學、演化生物學、顯微鏡學、生物礦化。在苗栗南庄蓋玻璃屋,收藏生物化石、動植物標本、歷代文物和落難神像等。

廖宏霖

國立東華大學中國語文學系、華文文學研究所創作組畢業,曾獲《聯合報》文學獎新詩組評審獎、香港青年文學獎散文高級組亞軍,並獲文化部「藝術新秀」出版補助,出版個人詩集《ECHOLALIA》,採訪寫作作品散見於各藝文刊物。曾於菲律賓馬尼拉天主教崇德學校、越南胡志明市孫德勝大學擔任海外華語教師;返台後在秋野芒文創協會擔任勸募專員與刊物主編,時報文化出版公司擔任副主編,天下文化出版公司擔任50+素人出版主編;現為遠流出版公司企劃主任與自由寫作者。

講座介紹:

李家維、廖宏霖(本書作者)

講座地點:

總館十樓會議廳

(不需報名,如滿座、演講開始30分鐘後,恕不開放入場,敬請提早入座)

2024-08-03 (六) 下午2:30 超直白心理學:顛覆你對人心的想像

每月開箱一本好書,遊覽一場閱讀之旅

書目介紹:

心理學教授顏志龍是Podcast「超直白心理學」的主持人,以嚴謹的心理學研究為基礎,透過淺白有趣的方式,與聽眾分享日常生活中的心理學。

心理學有多種樣貌,不僅可以滿足心理需求,探討待人處事的感性與自我療癒,也能分析日常生活的各式主題,以更科學的方式理解人心。耳熟能詳的棉花糖實驗、似曾相識的既視感,以及出國購物,可以用心理學如何剖析與理解?關於選舉心理學、排隊心理學,又有什麼有趣的地方呢?

為了澄清心理學謠言以及分享心理學知識,顏志龍系統整理Podcast節目的心理學知識,以生活化的主題單元,帶領讀者進入更廣闊的心理學世界!

作者介紹:

顏志龍

銘傳大學諮商臨床與工商心理學系教授。因為少年時念了軍校被「分發」到心理學系,誤打誤撞念了心理學,成為軍中第一個心理學博士。

他從事心理學研究的歷程像極了愛情:從雙方相知相惜、相親相愛、相濡以沫,一直到……相見不如懷念。

如果以佛學的語言來說,他覺得這輩子和心理學的相遇是一段「怨憎會苦」,非常值得和世間的善男信女分享。因此參與製作了Podcast節目「超直白心理學」並擔任主持人,這也促成了本書的誕生。

另著有《傻瓜也會寫論文》、《傻瓜也會跑統計》、《給少年社會科學家》。

講座介紹:

顏志龍先生(本書作者)

講座地點:

總館十樓會議廳

(不需報名,如滿座、演講開始30分鐘後,恕不開放入場,敬請提早入座)

2024-09-21 (六)下午2:30 法官的日常:原來法官這樣想,你一定要知道的法律知識

每月開箱一本好書,遊覽一場閱讀之旅

書目介紹:

法官,是嚴謹的法律專業人士,但往往也被塑造為不苟言笑,甚至是不近人情的形象。P律師在執業之餘,將法庭內外的所見所聞繪製成漫畫,加上風趣詼諧的文字,讓讀者看見充滿人味的法官。

P律師以淺顯易懂的圖文,向讀者展示常常耳聞卻又陌生的司法系統。法官,是先具備人的身份,才擁有法官的職權。在法庭上,當事人需要清楚呈現事實與視角,才能讓法官理解,進而做出正確迅速的判決。此外,法官不僅僅是法律的執行者,也跟市井小民一樣在法庭外有自己的興趣及愛好,也會在意法院獨有的傳說與禁忌。

透過輕鬆易讀的漫畫,P律師不僅將複雜艱深的法律知識,以活潑生動的方式傳達給讀者,更引領讀者從不同的面向去重新感受、理解「司法」的不同面貌。

作者介紹:

P律師

銘傳大學諮商臨床與工商心理學系教授。因為少年時念了軍校被「分發」到心理學系,誤打誤撞念了心理學,成為軍中第一個心理學博士。

興趣廣泛的法律人,是執業律師、大學講師、法人顧問、法學博士攻讀中。原本夢想當漫畫家,卻讀了法律做了律師,就乾脆執業之餘將做律師的所見所聞畫成一篇篇的漫畫,刊於Facebook 粉絲專頁「P律師:漫畫法律人生」。

講座介紹:

P律師(本書作者)

講座地點:

總館十樓會議廳

(不需報名,如滿座、演講開始30分鐘後,恕不開放入場,敬請提早入座)

2024-10-19 (六)下午2:30 我多的是時間漂流:I Just Want A Beautiful Escape

每月開箱一本好書,遊覽一場閱讀之旅

書目介紹:

這是一本旅行作家陳浪給自己的30歲生日禮物,從旅行作家到散文作家,寫作的題材更加多元,內容也從各地旅行觸及到生活的不同層面,再一次跟過去的自己對話。

本書以一天的軸線編排章節,從日出、正午,到日落、午夜,最後再回到日出。陳浪從30歲的視角重新審視20歲開始的旅行,作為成年禮的東京之旅,開啟背包客的旅途生涯。回顧10年的生命歷程,除了旅行,還有感情生活、工作、友誼,以及與家人的相處。對於陳浪而言,時間不是敵人,而是朋友,不僅看見真實的自己,也伴隨自己一起成長。

陳浪想傳達的是,生活就像漂流在摸不到邊界的時間裡,生活也是一種旅行。認真生活,持續以寫作記錄不同階段的體悟,既是找到過去的身影,也邁向更成熟的自己。

作者介紹:

陳浪

具有許多身分,還是最享受當個旅人。喜歡坐在咖啡廳裡觀察城市,喜歡蒐集世界各地的可樂瓶,喜歡用夕陽與旅程道別。應該熱愛繁華的年紀,卻嚮往著依山傍海地過日子,在季節變換裡追尋美感與詩意。偶爾懷疑自己對生活的選擇,但始終相信,旅行的路有多長,創作的路就有多長。

講座介紹:

陳浪(本書作者)

講座地點:

總館十樓會議廳

(不需報名,如滿座、演講開始30分鐘後,恕不開放入場,敬請提早入座)

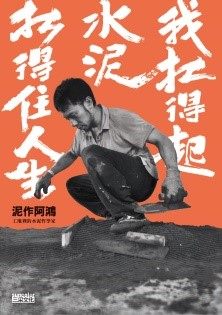

2024-11-23 (六)下午2:30 我扛得起水泥,扛得住人生:泥作阿鴻,工地裡的水泥哲學家

每月開箱一本好書,遊覽一場閱讀之旅

書目介紹:

在街頭巷尾中揮汗如雨的泥作師傅,是不是既熟悉又陌生?是不是也聽過「不好好讀書就去做工」的說法?身為30年資歷的泥做師傅阿鴻,分享從事水泥工作的心路歷程,以專業職人的素養,讓做工成為一件很帥的事。

泥作師傅的養成,從學徒、半技到獨當一面的師傅,既要克服體力與施做技法的鍛鍊,還要克服面對工地艱苦環境的心理障礙,每個階段都有不同辛苦的地方,也在在磨練年輕師傅的心智。

阿鴻以泥塑師傅的土盤跟鏝刀,在傳統工法中融入新世代的作法,更透過鏝抹的技藝,推動無框畫課程,顛覆大眾對水泥灰的傳統概念。阿鴻認為,值得尊敬的,不是你做什麼,而是你把什麼,做到值得尊敬。

作者介紹:

泥作阿鴻(鄭志鴻)

臺灣藝術泥作職人,有強迫症的水泥工 -泥作阿鴻 (鄭志鴻)

傳統泥作世家,從事水泥工作近30年。國中畢業便踏入工地賺錢;不只在業界闖出一片天,更開班授課,用水泥製作獨一無二的無框畫。

他的施工牆面,甚至被設計師及業主請求落款,粉絲專頁近14萬追蹤,不斷學習新材料與工法,與國際師匠交流,舉辦講習,受邀到國外示範施工。把泥作技藝晉升到工藝創作境界的水泥哲學家。

講座介紹:

泥作阿鴻(本書作者)

講座地點:

總館十樓會議廳

(不需報名,如滿座、演講開始30分鐘後,恕不開放入場,敬請提早入座)

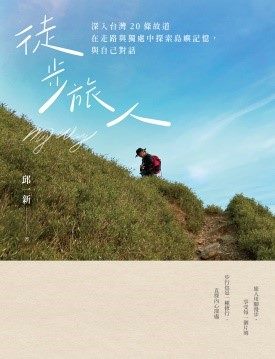

2024-12-28 (六)下午2:30 徒步旅人:深入台灣20條故道,在走路與獨處中探索島嶼記憶,與自己對話

每月開箱一本好書,遊覽一場閱讀之旅

書目介紹:

踏上古道的登山,除了可以駐足欣賞綺麗的自然風景,也可以細察駐在所、部落遺址。邱一新在20多條的古道中,結合自然與人文的哲思,讓旅行深具啟發性與教育性。

美國作家保羅索魯一段話「讀書讓我成為旅人,旅行讓我回去讀書」,深深影響邱一新的十餘年登山旅途,將閱讀化為實際的旅程。有著先行者及其他臺灣踏查的著作隨行,親身走進臺灣的各地山林,既拓展旅人的視野,也追尋島嶼的記憶。

登山,是山行者與古道間的對話。邱一新認為,從實體的大自然走向內在,是「見山是山」和「見山不是山」之間的轉換,從而看見隱而未現的心靈風景。

作者介紹:

邱一新

曾任《TVBS周刊》、《食尚玩家》、《女人我最大》、《健康兩點靈》總編輯、發行人,TVBS關懷台灣文教基金會董事,以及國立台灣博物館董事、客委會築夢計畫委員、觀光局國際光點委員。現任吳寶春食品股份有限公司總經理。

著迷「閱讀旅行」,曾循《倚天屠龍記》探訪拜火教總壇,踏查聖經地點,追尋摩西出埃及、達爾文之加拉巴哥群島、黛安佛西之高山大猩猩、海明威之老人與海、塞凡提斯之唐吉軻德、三毛之撒哈拉、希臘神話眾神足跡等。

著有《與天使摔跤:尋找愛迪生,重新定義自己》、《尋找台灣特有種旅行》、《人生的旅行存摺》、《我是丐幫旅行家》、《總有一天要去吃》、《跟著大亨去旅行》等書。

講座介紹:

邱一新先生(本書作者)

講座地點:

總館十樓會議廳

(不需報名,如滿座、演講開始30分鐘後,恕不開放入場,敬請提早入座)

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)